Caesar-Verschlüsselung: So funktioniert die uralte Methode der geheimen Kommunikation

Caesar-Verschlüsselung Definition– eine verständliche Einführung in das antike Chiffriersystem

Die Caesar-Verschlüsselung zählt zu den ältesten Methoden der Textverschlüsselung und ersetzt jeden Buchstaben im Originaltext durch einen anderen, der im Alphabet eine bestimmte Anzahl an Stellen versetzt liegt.

Die Anzahl dieser Stellen – der sogenannte Schlüssel – bleibt dabei über den gesamten Text hinweg gleich und ermöglicht eine einfache, aber effektive Geheimhaltung.

Caesar-Verschlüsselung: Antike Geheimschrift mit überraschender Aktualität

Die Caesar-Verschlüsselung zählt zu den ältesten bekannten Methoden, um Nachrichten zu codieren. Bereits vor über 2000 Jahren nutzte der römische Feldherr Julius Caesar dieses Verfahren, um vertrauliche Informationen im Militär zu schützen. Dabei wird jeder Buchstabe im Text systematisch um eine feste Zahl von Stellen im Alphabet verschoben – ein simples Prinzip mit großer Wirkung.

Wo wird die Caesar-Verschlüsselung heute noch eingesetzt?

Obwohl sie längst nicht mehr zur sicheren Datenübertragung taugt, wird die Caesar-Verschlüsselung auch heute noch genutzt – vor allem als einfaches Werkzeug zum Lernen und Spielen:

1. Einstieg in die Welt der Kryptografie

In Schulen und Einsteigerkursen vermittelt die Caesar-Verschlüsselung anschaulich die Grundlagen von Verschlüsselungstechniken. Begriffe wie Klartext, Geheimtext oder Schlüssel lassen sich damit einfach erklären und ausprobieren.

2. Rätselspaß in Escape Rooms

Escape Rooms und digitale Rätselspiele nutzen die Caesar-Verschlüsselung für einfache Codierungsaufgaben. Sie fördert das Mitdenken, sorgt für Aha-Momente – und ist gerade deshalb so beliebt.

3. Sensibilisierung im Sicherheitsbereich

In Awareness-Schulungen wird sie als historisches Beispiel eingebunden. So wird deutlich, wie weit sich IT-Sicherheit entwickelt hat – und warum moderne Verschlüsselung heute so wichtig ist.

4. Kryptografie trifft Geschichte

Ob im Museum oder in Lernvideos über das Römische Reich: Die Caesar-Verschlüsselung schafft eine Brücke zwischen historischer Praxis und heutiger Technikvermittlung.

5. Geheime Botschaften für den Spaß

Kinder und Jugendliche nutzen sie gern für kleine Geheimnisse unter Freunden – ob im Freundebuch, in WhatsApp-Chats oder bei eigenen Detektivspielen.

Wie die Caesar-Verschlüsselung technisch funktioniert – einfach erklärt

– Die Caesar-Verschlüsselung ist ein bekanntes Verfahren aus der Antike und zählt zu den Grundlagen der Kryptografie. – Jeder Buchstabe im ursprünglichen Text wird systematisch um eine bestimmte Anzahl an Stellen im Alphabet verschoben. – Der so entstehende Geheimtext lässt sich nur mit dem passenden Schlüssel – also der Anzahl der Verschiebungen – wieder entschlüsseln. – Es handelt sich um eine monoalphabetische Substitution: Ein Buchstabe wird stets durch denselben anderen ersetzt. – Trotz ihrer Einfachheit zeigt die Methode, wie grundlegende Verschlüsselungsfunktionen bis heute weiterentwickelt wurden.

Zum Beispiel bei einer Verschiebung um 3 Stellen:

- A → D

- B → E

- C → F

- …

- X → A

- Y → B

- Z → C

Die Verschlüsselung erfolgt also nach folgender Formel (mathematisch betrachtet):

E(x) = (x + n) mod 26

Dabei ist:

Beispiel:

Klartext: HELLO

Schlüssel: 3

Verschlüsselt: KHOOR

Zur Entschlüsselung wird der Schlüssel in die entgegengesetzte Richtung angewendet – also eine Rückverschiebung um denselben Wert. Diese Methode ist leicht zu implementieren, aber auch einfach zu knacken – zum Beispiel durch sogenannte Brute-Force-Angriffe, bei denen alle 25 möglichen Schlüssel ausprobiert werden.

Wie viele Kombinationen erlaubt die Caesar-Verschlüsselung?

Im klassischen Alphabet mit 26 Buchstaben ergeben sich 25 sinnvolle Verschiebungen.

Warum nicht 26?

Eine Verschiebung um 0 oder exakt 26 Buchstaben bringt keine Veränderung – der Text bleibt lesbar wie zuvor. Solche „Verschlüsselungen“ gelten nicht als echte Kodierung.

Wer entschlüsseln will, hat also höchstens 25 Varianten durchzuprobieren. Das macht die Methode aus heutiger Sicht unsicher – aber sie bleibt ein spannendes Beispiel aus der Geschichte der Kryptografie.

Krypto für Einsteiger – Warum die Caesar-Verschlüsselung mehr ist als ein Relikt

Einstieg in die Welt der Codes leicht gemacht

Die Caesar-Verschlüsselung ist simpel, aber effektiv, wenn es um den ersten Kontakt mit Geheimschriften geht. Durch ihre klare Logik – Buchstaben werden um eine festgelegte Anzahl verschoben – wird sie zum perfekten Werkzeug für Anfänger, Schüler oder Neugierige, die ohne Vorkenntnisse einsteigen möchten.

Perfekt für Schule, Workshops oder Entdeckerprojekte

Wer spielerisch die Grundlagen der Kryptografie entdecken will, ist mit dieser Methode gut beraten. Sie eignet sich hervorragend für kreative Bildungsformate, in denen Schlüsselkonzepte wie Verschlüsselung, Klartext oder Substitution greifbar werden sollen.

Low-Tech, hoher Nutzen

Ein Blatt Papier und ein Stift genügen – technische Hürden gibt es hier keine. In einer Welt voll digitaler Komplexität wirkt das fast erfrischend einfach – gerade in didaktischen oder ressourcenarmen Szenarien.

Ein Stück Geschichte zum Anfassen

Die Methode geht auf Julius Caesar zurück – und macht Geschichte plötzlich greifbar. Ideal also für den interdisziplinären Unterricht, in dem Informatik auf Geschichte oder Kultur trifft.

Schnell codiert, noch schneller geknackt

Ob im Unterricht oder beim Escape Game: Die Caesar-Chiffre lässt sich in Sekundenschnelle anwenden – ein klarer Vorteil, wenn es auf Tempo und Interaktivität ankommt.

Brücke zu moderner Kryptografie

Wer das Prinzip erst einmal durchdrungen hat, kann mühelos den Sprung zu komplexeren Verfahren wagen. Die Caesar-Verschlüsselung ist somit der perfekte erste Schritt in eine faszinierende Welt voller Codes und Algorithmen.

Schwachstellen der Caesar-Verschlüsselung: Warum das antike Verfahren heute nicht mehr genügt

Die Caesar-Verschlüsselung ist ein faszinierendes Kapitel der Kryptografiegeschichte. Doch aus heutiger Sicht ist sie alles andere als sicher – ein Relikt, das mehr zur Anschauung als zum Schutz taugt.

1. Kaum Varianz im Schlüssel

Mit nur 25 möglichen Verschiebungen ist der „Geheimcode“ rasch geknackt – selbst von Laien. Automatisierte Programme benötigen dafür nur Sekundenbruchteile.

2. Buchstabenmuster bleiben sichtbar

Da jeder Buchstabe immer gleich ersetzt wird, bleibt die Buchstabenhäufigkeit erhalten. So lassen sich durch einfache Häufigkeitsanalysen erstaunlich schnell Rückschlüsse auf den Originaltext ziehen.

3. Einmal geknackt – alles offen

Wer den Schlüssel kennt, kann alle damit verschlüsselten Texte lesen. Die Sicherheit jeder Nachricht hängt also allein an einem simplen Muster.

4. Kein Schutz vor modernen Angriffen

Heutige Methoden der Kryptoanalyse stellen das Verfahren bloß. Selbst für den privaten Gebrauch in digitalen Medien ist die Caesar-Verschlüsselung nicht mehr vertretbar.

5. Keine Möglichkeit zur Prüfung der Echtheit

Es fehlt ein Mechanismus zur Authentifizierung – Manipulationen oder gefälschte Nachrichten können nicht erkannt werden.

6. Klartext hilft beim Knacken

Sind Satzanfänge oder typische Formulierungen bekannt, lässt sich der Schlüssel kinderleicht erraten – und der Rest folgt im Handumdrehen.

Ein unterhaltsames Werkzeug für Lernzwecke – aber völlig untauglich, wenn es um echte Datensicherheit geht.

Sicher kommunizieren: Symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung im Vergleich

Digitale Sicherheit beginnt mit dem richtigen Verschlüsselungssystem. Dabei wird grundsätzlich zwischen zwei Methoden unterschieden: der symmetrischen und der asymmetrischen Verschlüsselung. Die folgende Übersicht zeigt die Unterschiede – und erklärt, warum die historische Caesar-Chiffre als Beispiel für ein symmetrisches Verfahren gilt.

| Merkmal | Symmetrische Verschlüsselung | Asymmetrische Verschlüsselung |

|---|---|---|

| Schlüsselprinzip | Ein einziger Schlüssel für Ver- und Entschlüsselung | Zwei verschiedene Schlüssel: ein öffentlicher und ein privater |

| Beispiel-Verfahren | Caesar-Verschlüsselung, AES, DES | RSA, ECC, ElGamal |

| Geschwindigkeit | Schnell, da geringer Rechenaufwand | Langsamer, da mathematisch komplexer |

| Schlüsselverteilung | Schlüssel muss sicher übertragen werden | Öffentlicher Schlüssel kann frei verteilt werden |

| Einsatzgebiete | Lokale Datenverschlüsselung, VPNs | Digitale Signaturen, sichere Kommunikation (E-Mail, Web) |

| Caesar-Verschlüsselung | Gehört zur symmetrischen Verschlüsselung | – |

| Quelle: Eigene Recherche, ein Auszug | ||

Kryptografie zum Anfassen: So wird die Caesar-Verschlüsselung zum Schulabenteuer

Die Caesar-Verschlüsselung ist ein ideales Werkzeug für spannende Lernprojekte – sei es im Unterricht, in einer AG oder bei Workshops. Sie ist leicht zu verstehen, lädt zum kreativen Ausprobieren ein und bringt jede Menge Aha-Momente.

Ob auf Papier oder digital – so gelingt die Umsetzung Schritt für Schritt:

- Einstieg ins Thema Verschlüsselung

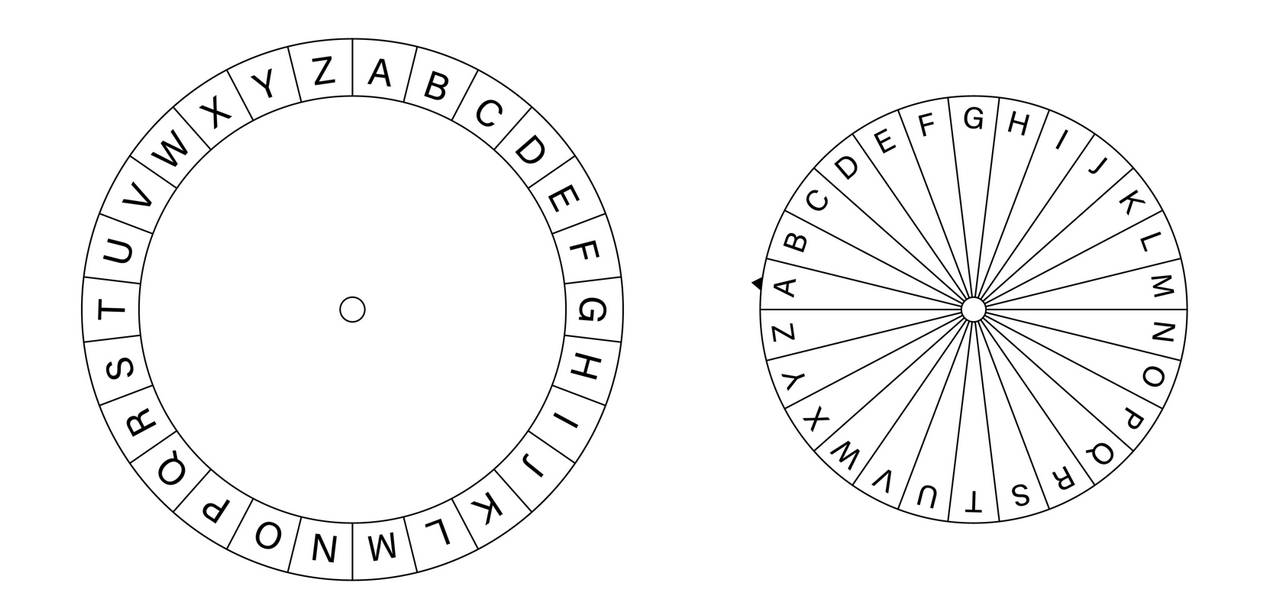

Am Anfang steht das Grundprinzip: Buchstaben werden im Alphabet um eine feste Anzahl verschoben. Dieses einfache Konzept lässt sich wunderbar mit einer drehbaren Papierscheibe oder einem Diagramm veranschaulichen. - Bastelaktion: Eigene Caesar-Scheibe bauen

Zwei Kreise, ein Reißnagel – und schon entsteht ein persönliches Verschlüsselungstool. Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei spielerisch, wie die Technik funktioniert, und haben ein praktisches Hilfsmittel für spätere Übungen in der Hand. - Geheimtexte schreiben und entschlüsseln

Jetzt wird’s spannend: Eigene Botschaften werden verschlüsselt, getauscht und geknackt. So erleben die Lernenden live, wie Informationen geschützt und entschlüsselt werden können. Für ältere oder besonders motivierte Gruppen bietet sich ein kleiner Coding-Exkurs an. Ob mit Scratch oder Python – eine einfache App zur Caesar-Verschlüsselung bringt Logik und Kreativität zusammen. - Geschichte trifft Technik

Wie nutzte Julius Caesar diese Methode – und warum reicht sie heute nicht mehr aus? In der Abschlussrunde wird diskutiert, analysiert und der Bogen zur modernen Kryptografie geschlagen. - Rätsel, Spiele und Code-Challenges

Mit kleinen Wettbewerben oder Agentenspielen lässt sich das Projekt abrunden. So bleibt nicht nur der Lernstoff hängen, sondern auch die Begeisterung fürs Thema.

Ein solches Projekt verbindet Informatik, Geschichte und Bastelspaß – und bleibt sicher noch lange in Erinnerung.

Ergänzende Einblicke in die Caesar-Verschlüsselung – Was darüber hinaus wissenswert ist

Die Caesar-Verschlüsselung ist nicht nur ein historisches Werkzeug der Geheimhaltung, sondern auch ein faszinierender Einstieg in die Welt der Kryptografie.

Wer sich tiefer mit dem Thema beschäftigt, entdeckt spannende Zusatzaspekte, die über das Grundprinzip hinausgehen:

1. Teil einer größeren Familie: Substitutionsmethoden im Vergleich

Als einfachste Form der monoalphabetischen Substitution steht die Caesar-Chiffre beispielhaft für starre Buchstabenverschiebung – im Kontrast zu flexibleren Verfahren wie der Vigenère-Methode. Die Unterschiede laden zum Vergleich ein.

2. Mathematisches Prinzip hinter dem Trick

Die sogenannte Modulo-Rechnung sorgt dafür, dass das Alphabet lückenlos rotiert – ein mathematischer Kniff, der besonders anschaulich die Idee zyklischer Strukturen vermittelt.

3. Vielseitigkeit jenseits des Alphabets

Auch Zahlen, Symbole oder alternative Zeichensysteme lassen sich nach dem Prinzip verschlüsseln – ideal für kreative Aufgabenstellungen oder den Einsatz in spielerischen Lernkontexten.

Ob im Kino, in Romanen oder Games: Die einfache Verschlüsselung lebt weiter – von digitalen Schnitzeljagden bis zu Detektivgeschichten. Ein ideales Thema für medienpädagogische Projekte.

5. Sprungbrett zur modernen Kryptografie

Die Caesar-Chiffre kann als didaktischer Ausgangspunkt dienen, um fortgeschrittene Verfahren zu verstehen – z. B. solche mit Schlüssellisten oder Algorithmen mit variablem Schlüssel.

6. Schlüssellänge und Sicherheitsverständnis

Caesar verdeutlicht, wie wichtig die Anzahl möglicher Schlüssel ist – ein idealer Einstieg, um die Idee von Sicherheit durch Komplexität zu begreifen.

10 Fragen und Antworten: Die Caesar-Verschlüsselung neu entdeckt

1. Warum gilt die Caesar-Verschlüsselung als unsicher?

Weil sie nur 25 mögliche Schlüssel hat – ein Computer testet diese in Sekunden. Moderne Methoden nutzen Millionen Kombinationen.

2. Gab es vor Caesar schon Verschlüsselungen?

Ja. Bereits im alten Ägypten nutzte man einfache Codierungen, z. B. durch Symbolersetzungen in Hieroglyphen.

3. Kann man die Caesar-Verschlüsselung rückwärts nutzen?

Absolut – durch Rückverschiebung der Buchstaben. So wird aus „KHOOR“ wieder „HELLO“.

4. Woher weiß man, welchen Schlüssel man braucht?

Normalerweise wird der Schlüssel vorher vereinbart. Alternativ knackt man den Code durch sogenannte Häufigkeitsanalyse.

5. Warum ist die Caesar-Chiffre ideal für den Schulunterricht?

Weil sie leicht zu verstehen ist, mathematische Prinzipien vermittelt und kreativ eingesetzt werden kann – z. B. bei Gruppenrätseln.

6. Welche Alternativen zur Caesar-Verschlüsselung gibt es?

Die Vigenère-Chiffre oder die Atbash-Chiffre, bei der das Alphabet gespiegelt wird, bieten komplexere Alternativen.

7. Ist Caesar-Verschlüsselung heute noch im Einsatz?

Nicht zur echten Sicherheit – aber als Lernwerkzeug, z. B. in IT-Workshops, oder als kreatives Element in Spielen.

8. Können Emojis mit Caesar verschlüsselt werden?

Ja! Mit einer eigenen Emoji-Tabelle lassen sich auch Symbole verschieben – etwa für Escape-Rooms oder WhatsApp-Rätsel.

9. Was ist ein Brute-Force-Angriff bei Caesar?

Ein automatisiertes Durchprobieren aller Schlüssel – bei Caesar nur 25. Bei modernen Methoden wären das Milliarden.

10. Warum ist die Caesar-Verschlüsselung trotzdem wichtig?

Weil sie ein anschauliches Modell für grundlegende Kryptografie-Konzepte bietet – vom Schlüsselbegriff bis zur Angreiferlogik.

Fazit: Die Caesar-Verschlüsselung als Brücke zwischen Antike und digitaler Bildung

Die Caesar-Verschlüsselung ist weit mehr als ein antikes Relikt – sie ist ein faszinierendes Lernwerkzeug, das historische Tiefe mit pädagogischer Klarheit verbindet. Ihre einfache Struktur erlaubt es, komplexe Prinzipien der Informationssicherheit auf zugängliche Weise zu vermitteln. Gerade in der Schule oder außerschulischen Bildungskontexten bietet sie einen spielerischen Zugang zu Mathematik, Logik und Geschichte zugleich. Wer sich einmal damit befasst hat, entwickelt ein tieferes Verständnis für moderne Verschlüsselungsmethoden und die Bedeutung digitaler Sicherheit im Alltag.